衝撃の真実!クレヨンしんちゃん死亡説の全貌|なぜこの都市伝説は25年間語り継がれるのか?

あなたは知っていますか?

国民的アニメ「クレヨンしんちゃん」の主人公・野原しんのすけが実は死んでいるという都市伝説を。この衝撃的な説は、作品誕生から30年以上経った今でも、インターネット上で根強く語り継がれています。

クレヨンしんちゃん最大の謎|永遠の5歳児に隠された悲劇的真実

今回は、この都市伝説の全貌と、なぜこれほどまでに人々を惹きつけ続けるのかについて、学術的視点から詳しく解説していきます。

しんのすけ死亡説の核心|5歳で迎えた悲劇的な最期

都市伝説が描く物語の構造

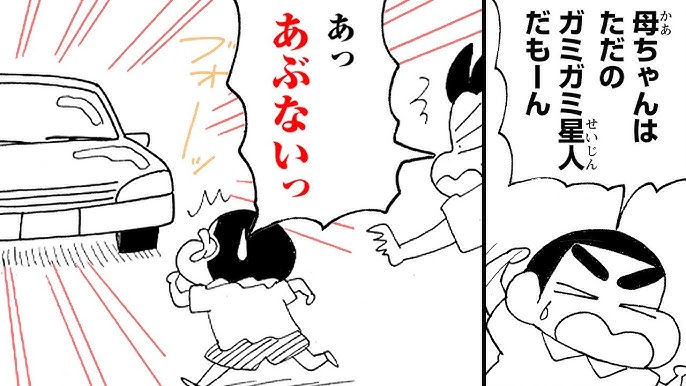

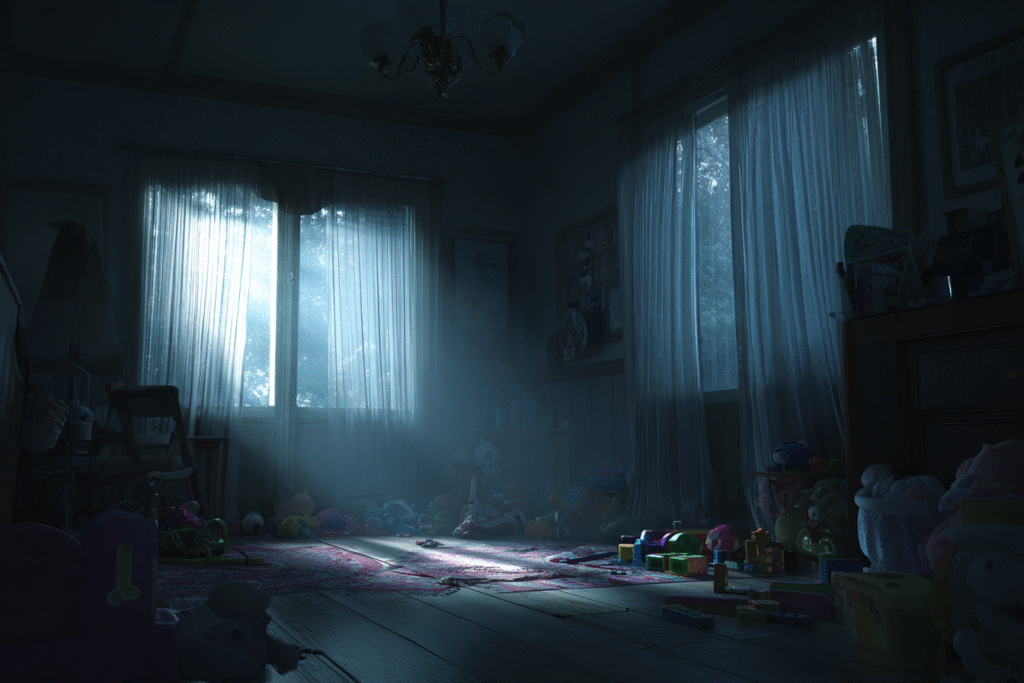

この都市伝説によると、野原しんのすけは5歳の時、妹のひまわりを交通事故から守るために身代わりとなり、トラックに轢かれて死亡したとされています。そして、私たちがテレビで見ている愉快な日常は、すべて愛する息子を失った母・みさえの妄想の産物だというのです。

「クレヨン」に込められた悲しい意味

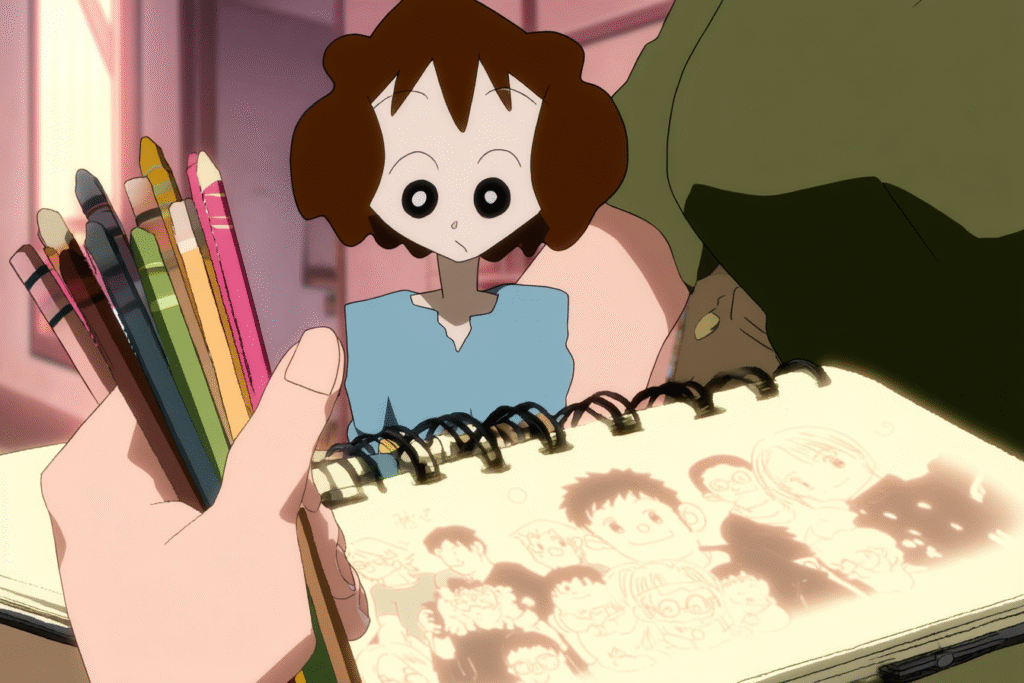

作品タイトルの「クレヨン」も、この伝説では全く異なる意味を持ちます。それは、みさえが息子の遺品であるクレヨンを使って、「もしもしんのすけが生きていたら」という空想の世界をノートに描き続けるための道具とされているのです。

周囲の人々の「共犯関係」

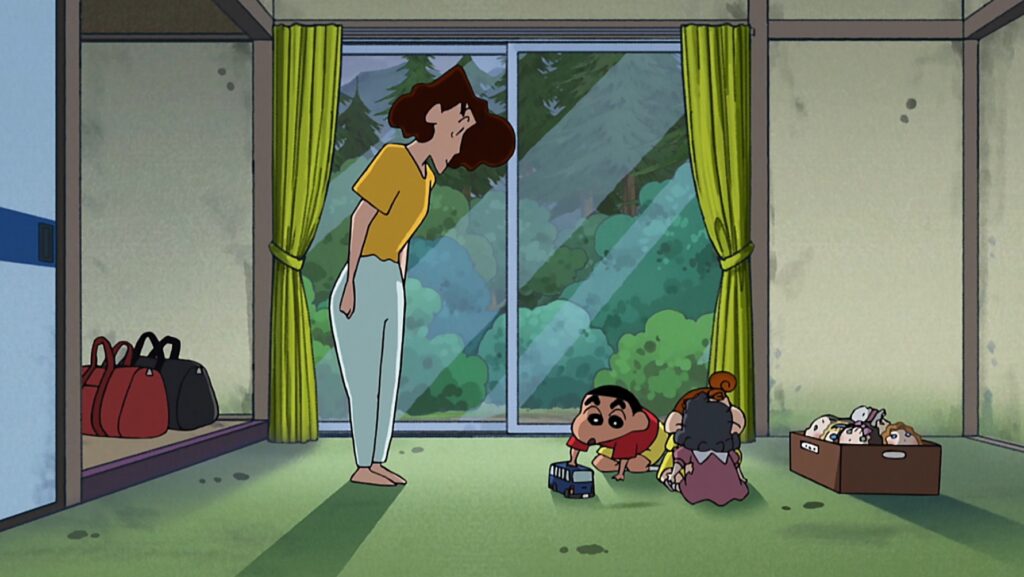

さらに恐ろしいのは、父・ひろしや近所の人々、幼稚園の友達までもが、みさえの精神状態を察し、彼女の妄想に付き合っているという設定です。みさえの精神的な均衡を保つため、あたかも「しんのすけが今もそこにいる」かのように振る舞っているというのです。

公式設定との決定的な矛盾|都市伝説を覆す事実

原作者・臼井儀人氏の本当の想い

しかし、この都市伝説は公式設定と完全に矛盾しています。原作者の臼井儀人氏は、自身の子供が成長するにつれ、それまでの自作を子供に見せるのが恥ずかしくなった経験から、「子供に堂々と見せられるマンガ」を描こうと考えたのが『クレヨンしんちゃん』の出発点でした。

野原家のモデルは臼井氏の実家族

野原家は臼井氏自身の家族がモデルとなっており、しんのすけは臼井氏の子供時代と自身の子供を重ね合わせたキャラクターです。作品の根底には、架空の悲劇ではなく、現実の家族の日常から得た温かい眼差しが存在します。

「クレヨン」の公式な意味

出版元である双葉社によると、「クレヨン」は主人公が5歳の幼稚園児であることから、その象徴ともいえるアイテムとして選ばれたに過ぎません。この平凡な説明は、都市伝説が与えるドラマティックな解釈を真っ向から否定するものです。

都市伝説誕生の決定的瞬間|2009年の悲劇

原作者・臼井儀人氏の突然の死

2009年9月11日、趣味の登山で群馬県の荒船山に向かった臼井儀人氏は連絡が途絶え、後に崖下で遺体となって発見されました。警察の調査では事故として結論づけられましたが、この現実の悲劇が都市伝説に決定的な力を与えることになります。

「ターミネーター予言説」の誕生

臼井氏の死後、ファンは作品の中に死を「予言」していたかのような「手がかり」を見出し始めました。原作の「ターミネーターVSしんのすけ」で、しんのすけが「2010年はどうなっているの?」と尋ね、未来の風間くんが深刻な表情で「どうしても聞きたいですか?」と問い返すシーンが、作者自身が2010年を迎えられないことを暗示していたと解釈されたのです。

なぜ人は暗い説に惹かれるのか|現代フォークロアの心理学

「秘密の知識」への欲求

この都市伝説の魅力は、いくつかの心理学的要因で説明できます。まず、『クレヨンしんちゃん』の「暗い真実」を知っていると信じることは、一般大衆が知らない特別な知識を自分が所有しているという優越感をもたらします。

ノスタルジアの破壊と再構築

子供時代にこの作品に親しんだ大人が、それを暗いレンズを通して再解釈することは、自らのノスタルジアを「成熟」させる行為ともいえます。単純な子供向けアニメを、複雑な心理ドラマへと転換させることで、自身の現在の知性や感性に合致させようとする試みなのです。

デジタル時代の新しい民間伝承

インターネットが生んだ現代の篝火

インターネットは、物語が摩擦なく、瞬時に伝播し、変容することを可能にしました。これは、かつての口承文化における篝火の周りでの語りの現代版といえます。

エコーチェンバー効果

オンラインフォーラムやSNSは、特定の説が繰り返し語られ、強化される「エコーチェンバー」を形成しやすく、単純な反復によって、説は信憑性があるかのような空気をまとっていきます。

公式も認める「不気味さ」の土壌

ホラー回の伝統

興味深いことに、アニメ版『クレヨンしんちゃん』には、夏の恒例企画などでホラーをテーマにしたエピソードを放送する長年の伝統があります。「恐怖のフランス人形だゾ」や「恐怖の幼稚園だゾ」といった回は、ファンからの人気も高く、DVDコレクションとしてまとめられるほどです。

カスカベ都市伝説シリーズ

制作者側はさらに一歩踏み込み、「オラは見た!カスカベ都市伝説」と銘打ったシリーズを展開。「ガチャガチャ人間」や「行き先のわからないバス」など、都市伝説そのものをテーマにしたエピソードを公式に制作しています。

現代に生きる伝説の意味

この「しんのすけ死亡説」は、単なる噂話を超えた、現代に生きるフォークロア(民間伝承)の一例です。それは、愛する物語にただの消費者としてではなく、参加者として関わりたいという強い願望の現れでもあります。

集合的創作活動としての都市伝説

ファンコミュニティが原作者の死という現実世界のトラウマを処理するための一つの方法として、この集合的な再創作活動を捉えることができます。悲劇とそれに対処する物語を作品自体に織り込むことで、コミュニティは作者の不在によって生じた喪失感を探求するための空間を創造しているのです。

まとめ|永遠に語り継がれる春日部の伝説

「しんのすけは死んでいる」という都市伝説は、事実としては誤りですが、単なる誤解として片付けることのできない、複雑で文化的に重要な産物です。それは、無数の人々によって集合的に紡ぎ上げられた、洗練された代替物語なのです。

この伝説が存在すること自体が、逆説的にも『クレヨンしんちゃん』という作品が持つ生命力の証左といえるでしょう。しんのすけは公式の世界で永遠に5歳児として生き続ける一方で、私たちの集合的想像力の中では、別の形で、しかし同様に力強く、伝説として生き続けているのです。