【考察】『千と千尋の神隠し』ハクの正体と都市伝説の真実:宮崎駿監督の意図に迫る

はじめに:なぜハクの正体はこれほどまでに語られるのか?

宮崎駿監督の不朽の名作『千と千尋の神隠し』は、公開から20年以上が経過した今もなお、世界中の人々を魅了し続けています。その中でも特に、主人公・千尋を支え、物語の鍵を握る少年「ハク」の存在は、多くのファンの間で熱心な議論の対象となってきました。彼の神秘的な雰囲気と、千尋との間に育まれる深い絆は、観る者の想像力を掻き立て、「ハクの本当の正体は何なのか?」という問いを常に投げかけています。

公式設定では河の神様「ニギハヤミコハクヌシ」とされていますが、それだけでは説明しきれないような、示唆に富む描写が随所に散りばめられているため、様々な都市伝説が生まれ、インターネット上で拡散されてきました。本記事では、これらの都市伝説を一つ一つ検証し、その根拠と反論、そして宮崎駿監督が本当にハクに託したかった意図について、深く掘り下げていきます。

1. 公式設定でのハクの正体:物語の基盤を理解する

まず、最も重要なのは、ハクの公式設定をしっかりと理解することです。映画の中で明確に語られているように、ハクの正体は「ニギハヤミコハクヌシ(賑早見琥珀主)」という名前を持つ河の神様です。

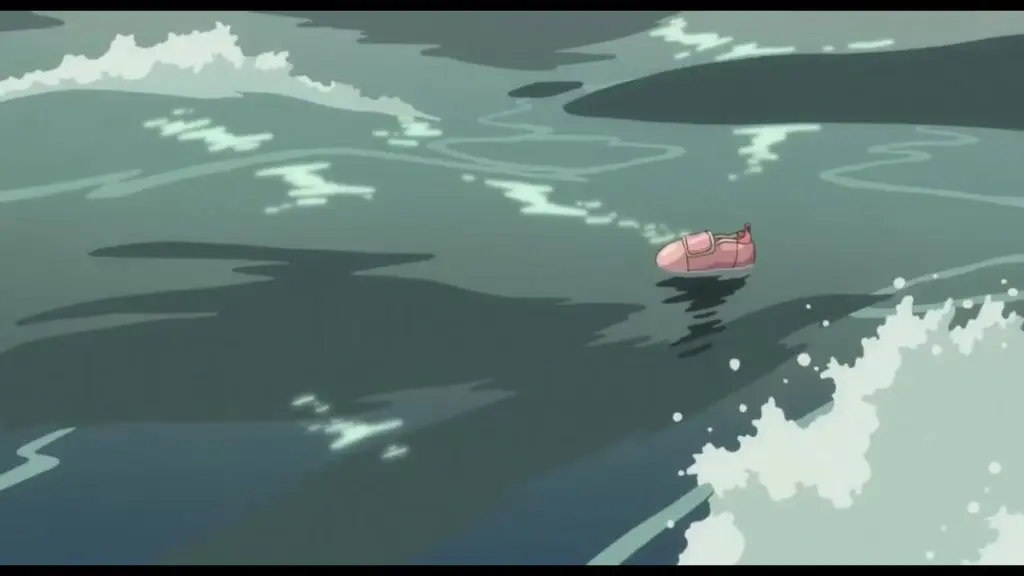

彼はかつて、千尋が幼い頃に住んでいた町の近くを流れる「コハク川」の主でした。千尋がその川で溺れそうになった際、ハクが彼女を助けたという過去の出来事が、二人の運命的な出会いと、異世界での再会に繋がっています。名前を奪われ、湯婆婆の支配下にあったハクが、千尋との出会いを通じて自身の本当の名前を思い出し、呪縛から解放される過程は、この物語の重要なテーマの一つです。

この「河の神」という設定は、単なるキャラクターの背景に留まらず、自然への畏敬の念や、失われゆく日本の原風景といった宮崎監督作品に通底するメッセージとも深く結びついています。ハクが川の神であるからこそ、千尋は彼を通じて異世界の自然や神々の存在を肌で感じ、成長していくことができるのです。

2. 主要な都市伝説の深掘り:なぜこれらの説が生まれたのか?

公式設定があるにもかかわらず、なぜこれほどまでに多くの都市伝説が生まれたのでしょうか?それは、映画の持つ曖昧な描写、観る者の感情に訴えかける演出、そして解釈の余地を残す宮崎監督の作風に起因すると考えられます。ここでは、特に有名な都市伝説を深掘りし、その背景にあるファンの心理を探ります。

【都市伝説1:ハクは千尋の兄説】

最も広く知られ、多くのファンの間で議論されてきたのが、ハクが千尋の死んだ兄であるという説です。この説は、映画の随所に散りばめられた「意味深な」描写を根拠としています。

- 根拠とされる点と考察:

- 母親の不自然な態度: 映画冒頭、千尋が引っ越しに不満を漏らす場面や、異世界での両親の振る舞いにおいて、母親が千尋に対してどこか冷淡に見えたり、目を合わせて話さないような描写がある、と指摘されます。これを、過去に兄を亡くした悲しみや、その記憶を千尋に重ねてしまう複雑な感情の表れだと解釈する見方があります。しかし、これは単に、思春期の娘と親との間の一般的な距離感や、異世界という非日常的な状況における親の動揺を表現しているとも考えられます。宮崎監督の作品では、親が子に対して過保護ではない、突き放すような態度を取ることで、子の自立を促す描写が見られることもあります。

- 幻のテーマ曲「あの日の川で」の歌詞: 宮崎駿監督が作詞したとされる未発表曲「あの日の川で」の歌詞に、「誰かのために生きている私」と「私のために生きててくれた誰か」という一節があることが、この説の強力な根拠とされています。この「誰か」が、千尋のために命を落とした兄を指し、ハクがその生まれ変わり、あるいは魂の存在であると解釈するのです。確かに、この歌詞は二人の間に深い精神的な繋がりがあることを示唆していますが、それが必ずしも「兄弟」という血縁関係を意味するとは限りません。命を救われた者と救った者、あるいは互いの存在が生きる意味となるような、普遍的な「愛」や「絆」を表現していると捉えることもできます。

- 釜爺の言葉:「わからんか、愛だ愛」: 千尋がハクを助けようとする姿を見て、釜爺が発するこのセリフは、多くの観客に強い印象を与えます。この「愛」を、男女間の恋愛感情ではなく、より純粋で無償の「兄弟愛」と解釈することで、ハク=兄説に説得力を持たせようとします。釜爺の言う「愛」は、恋愛に限定されず、自己犠牲を伴う深い慈しみや、魂の繋がりを示すものとして、物語全体に広く当てはまる普遍的な感情と考えるのが自然でしょう。

- エンディングの手の描写: 千尋が幼い頃に川で溺れたシーンで、水中で差し伸べられる手が、千尋自身の手ではなく、別の誰か(兄)の手のように見える、という指摘があります。この手が兄の死を暗示し、ハクがその兄の魂を宿している、と解釈する説です。しかし、これはハクが「コハク川」の主であり、千尋の命を救った過去を象徴的に描いていると考えるのが最も妥当です。このシーンは、二人の間に特別な縁があることを示す、物語の重要な伏線となっています。

- なぜこの説は根強いのか? 「ハク=兄説」がこれほどまでに広まったのは、単なる恋愛感情を超えた、より深遠で悲劇的な「愛」の物語を作品に見出そうとするファンの心理が働いているからです。また、千尋とハクの別れが明確な再会を約束するものではないため、二人の関係性に何らかの「特別な意味」を付与したいという願望も影響しているでしょう。しかし、これらの根拠はすべて間接的なものであり、公式には否定されています。

【都市伝説2:ハクは八つ裂きにされた説】

この説は、映画終盤の湯婆婆のセリフと、ハクと千尋の別れのシーンの描写からくる不安感に基づいています。

- 根拠とされる点と考察:

- 湯婆婆のセリフ:「八つ裂きにされてもいいのかい!」: ハクが湯婆婆に逆らい、千尋を助けようとした際に、湯婆婆が発する強烈な脅し文句です。この言葉が観客に与えるインパクトは大きく、ハクの安否を案じる気持ちから、「本当に八つ裂きにされたのではないか」という不安に繋がります。しかし、これはあくまで湯婆婆の「脅し」であり、実際にハクがそのような運命を辿ったという描写は一切ありません。

- 千尋との別れの際、ハクの手だけが名残惜しげに残っているような描写: 千尋が元の世界に戻るためにトンネルをくぐる際、ハクが彼女の手を握り、その手が名残惜しそうに離れていく描写があります。このシーンを、ハクが消滅した、あるいは八つ裂きにされた結果、一部だけが残った、と解釈するファンもいます。しかし、これは二人の別れがどれほど辛く、名残惜しいものであったかを象徴的に描いた演出であり、ハクの消滅を暗示するものではありません。むしろ、彼が千尋の無事を最後まで見届けようとする、深い愛情の表れと見るべきでしょう。

- 千尋の髪留めがキラッと光るシーン: 千尋がトンネルを抜けた後、ハクからもらった髪留めがキラリと光るシーンがあります。これを、ハクの涙、あるいは彼の魂が消滅した証だと解釈する説です。しかし、髪留めはハクが千尋に与えた「お守り」であり、千尋が異世界での経験を忘れずに、ハクとの絆が確かに存在することを示す、希望の象徴と考えるのが自然です。

- なぜこの説は生まれたのか? この説は、湯婆婆のセリフの衝撃度と、別れのシーンの切ない描写が、観客に強い不安と想像力を与えた結果と言えます。しかし、映画の物語は、ハクが自身の名前を思い出したことで湯婆婆の呪縛から解放され、自由になったことを明確に示しています。彼の運命は、希望に満ちたものとして描かれているのです。

【都市伝説3:幻のエンディング説】

「幻のエンディング」とは、映画には存在しない、ファンが想像した続きのシーンに関する都市伝説です。

- 内容と考察:

- 千尋が新居に着いた後、小川を見つけてそれがハクの生まれ変わりだと気付く続きのシーンがあるという説: この説は、千尋とハクの再会を強く望むファンの願望が形になったものです。映画のエンディングは、千尋が元の世界に戻り、成長した姿を見せるものの、ハクとの再会は明確には描かれません。この「描かれない部分」に、ファンは自分たちなりの「ハッピーエンド」を想像し、それが都市伝説として語り継がれるようになりました。

- なぜこの説は生まれたのか? この説は、観客が物語の続きを強く求める気持ちから生まれた、純粋な願望の表れと言えるでしょう。しかし、宮崎監督の作品は、しばしば明確な結末を描かず、観客に想像の余地を残すことで、物語の余韻を深める傾向があります。この「幻のエンディング」は、作品への深い愛情と、登場人物たちの幸福を願うファンの心の産物なのです。

3. 都市伝説が生まれた背景:宮崎作品とインターネットの影響

これらの都市伝説がこれほどまでに広まり、根強く信じられてきた背景には、いくつかの要因が複合的に絡み合っています。

- 映画の余韻と「曖昧な描写」の妙: 『千と千尋の神隠し』は、その壮大な世界観と感動的な物語で、観客の心に深い余韻を残します。しかし、物語のすべてが明確に語られるわけではなく、象徴的な描写や示唆に富む演出が多く用いられています。この「曖昧さ」や「余白」が、観る者に様々な解釈の可能性を与え、想像力を掻き立てる温床となります。特に、千尋とハクの関係性や、ハクの最終的な運命については、明確な描写が少ないため、ファンは自ら物語の「行間」を読み解こうとします。

- ファンの考察と「集合的知性」: 熱心なファンは、映画を繰り返し鑑賞し、細部にわたる描写やセリフ、背景美術に至るまで、あらゆる要素から意味を読み取ろうとします。個々の考察がインターネット上の掲示板やSNSで共有されることで、より多くの視点や情報が集まり、新たな解釈や説が生まれていきます。これは、現代における「集合的知性」の一つの形であり、作品の魅力を多角的に深める一方で、時に公式設定とは異なる「都市伝説」を生み出す原動力ともなります。

- インターネットによる情報拡散: 2001年の公開当時、インターネットは今ほど普及していませんでしたが、それでもファンサイトや掲示板を通じて、これらの都市伝説は瞬く間に拡散されました。現在では、SNSの普及により、個人の考察が瞬時に世界中に広がるようになり、都市伝説の形成と伝播はさらに加速しています。一度広まった情報は、その真偽が定かでなくても、多くの人々に信じられてしまう傾向があります。

- 「物語の隙間」を埋めたい心理: 人間は、未完成なものや謎めいたものに対して、それを完成させたい、解き明かしたいという心理が働きます。宮崎監督の作品が持つ「物語の隙間」は、まさにこの心理を刺激し、ファンが自分たちの手で物語を補完しようとする衝動を生み出します。都市伝説は、その衝動が形になったものと言えるでしょう。

4. 宮崎駿監督の意図:希望と成長の物語

これらの都市伝説が盛り上がる一方で、宮崎駿監督自身は、作品に込めた意図について度々言及しています。監督の言葉から読み取れるのは、都市伝説のような暗い解釈や、悲劇的な結末を意図していない、ということです。

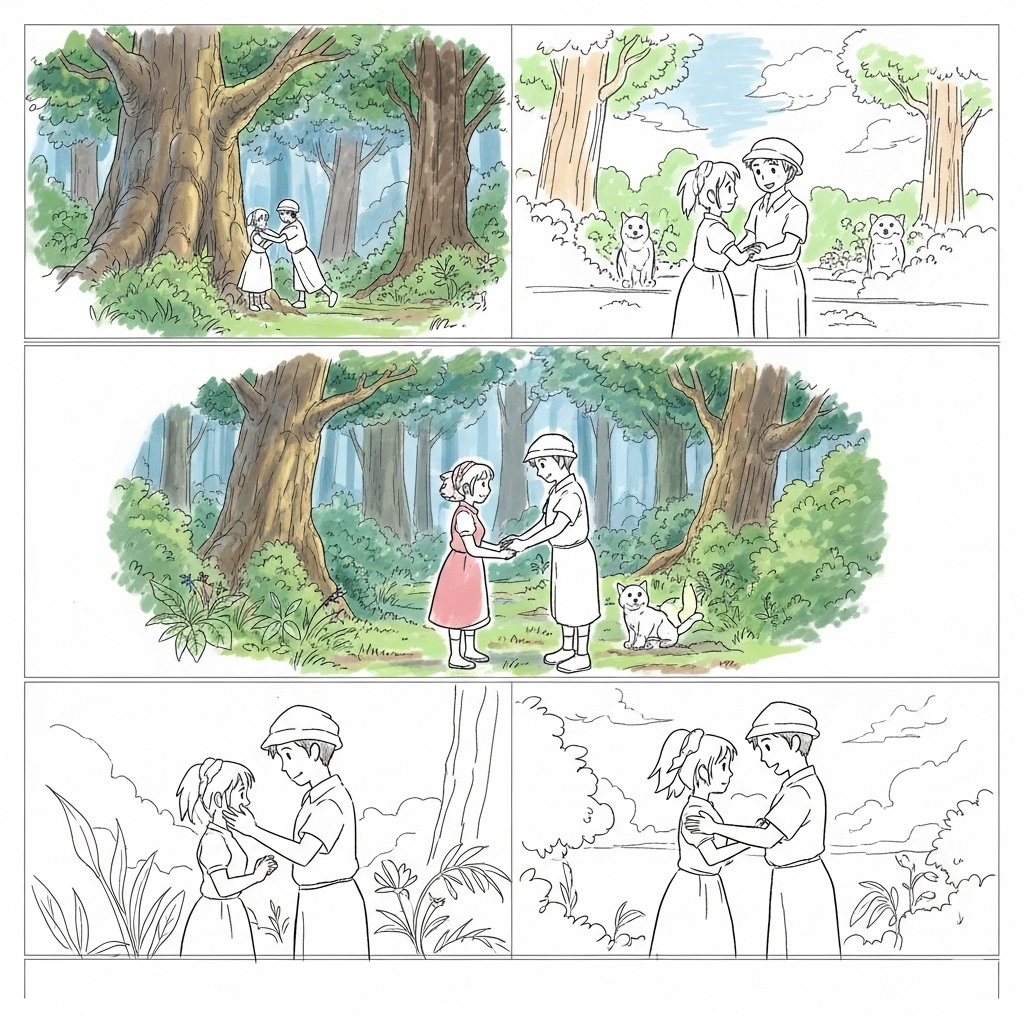

- ハクの役割:千尋の成長を助ける存在: 宮崎監督は、ハクを「千尋の成長を助ける存在」として描いています。異世界で途方に暮れる千尋にとって、ハクは頼れる兄のような存在であり、彼女が困難を乗り越え、自立していくための道しるべとなります。ハクが名前を思い出し、呪縛から解放されることは、千尋が試練を乗り越え、自己を取り戻す物語と並行して描かれ、両者の成長が呼応し合っています。

- 自然への畏敬と再生の物語: ハクが河の神であるという設定は、宮崎監督が長年描き続けてきた「自然との共生」や「環境問題」といったテーマと深く結びついています。汚染された川の主であったハクが名前を取り戻し、清らかな存在として再生することは、失われゆく自然への警鐘と、その再生への希望を象徴しているとも解釈できます。

- 「物語の終わり」と「人生の続き」: 宮崎監督の作品は、しばしば物語の明確な終着点を示さず、登場人物たちがその後の人生を歩んでいくことを示唆して終わります。『千と千尋の神隠し』のエンディングも同様で、千尋が元の世界に戻り、新しい生活へと踏み出す姿を描くことで、彼女の成長と未来への希望を示しています。ハクとの再会が描かれないのは、物語がそこで終わりではなく、千尋の人生は続いていく、というメッセージを込めているとも考えられます。

監督の意図を汲み取ると、ハクの物語は悲劇ではなく、希望に満ちた再生と解放の物語であり、千尋の成長を後押しする重要な役割を担っていたことが分かります。

結論:都市伝説を楽しむ視点と作品の真の魅力

『千と千尋の神隠し』のハクにまつわる都市伝説は、映画の深い印象と、観る者の想像力が生み出した産物です。これらの都市伝説は、作品に対するファンの愛情の深さを示すものであり、映画が持つ多層的な魅力の一端を担っています。

しかし、重要なのは、これらの都市伝説が「公式設定とは異なる」という点を理解しておくことです。都市伝説として楽しむ分には、作品をより深く考察するきっかけとなり、新たな視点を提供してくれるでしょう。しかし、それが作品の「真実」であるかのように誤解してしまうと、宮崎駿監督が本当に伝えたかったメッセージや、作品本来の持つ希望に満ちたテーマを見落としてしまう可能性があります。

ハクは、千尋が幼い頃に命を救ってくれた河の神「ニギハヤミコハクヌシ」であり、千尋との出会いを通じて自身の名前と自由を取り戻した存在です。彼の存在は、千尋の成長に不可欠なものであり、二人の間に育まれた絆は、言葉を超えた尊いものです。

都市伝説は、作品が持つ「余白」をファンが埋めようとする試みであり、それ自体が作品の魅力を高める要素となり得ます。公式設定と都市伝説、それぞれの視点から『千と千尋の神隠し』という傑作を味わうことで、あなたはきっと、この物語のさらなる奥深さを発見できるはずです。