千代田線核シェルター説を徹底検証:工学的事実が明かす30年の都市伝説の真実

はじめに:地下深くに眠る現代の神話

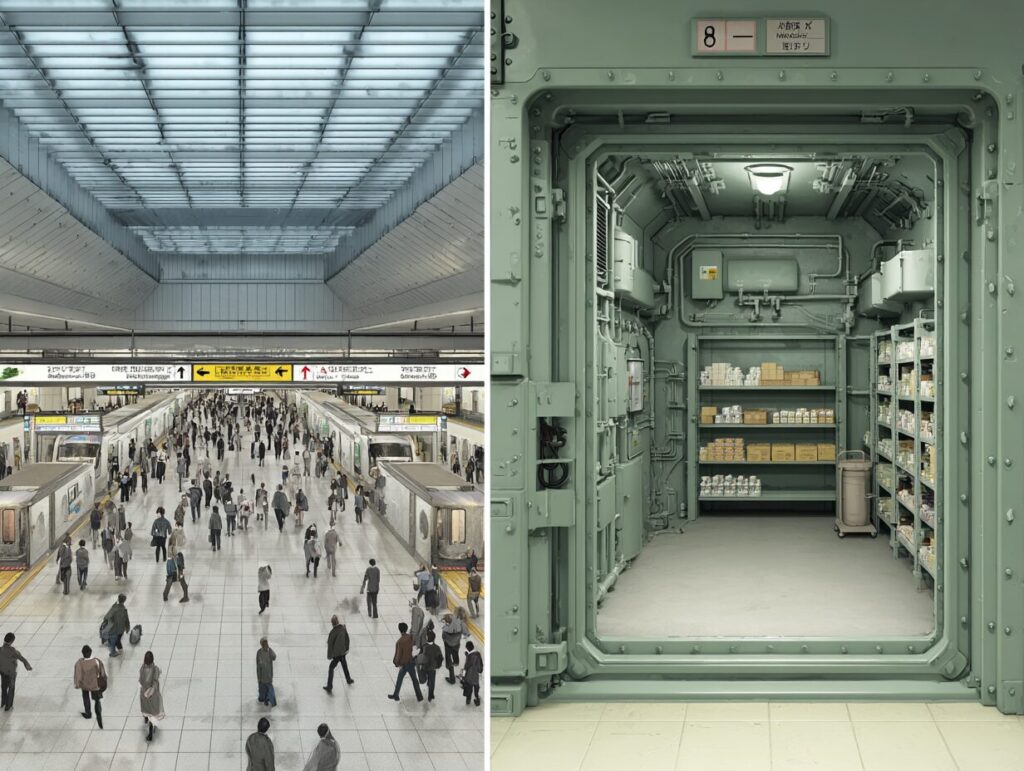

東京の地下37.9メートル、国会議事堂前駅のホームに降り立つと、多くの人が感じる特異な雰囲気があります。その圧倒的な深さと、湾曲した壁に囲まれた要塞のような構造は、30年以上にわたって語り継がれる日本最大の都市伝説「千代田線核シェルター説」の舞台となっています。

この説によれば、千代田線の永田町・霞が関周辺区間は、有事の際に政府エリートを保護するための核シェルター兼避難経路として秘密裏に設計されたとされています。しかし、この魅力的な物語は果たして事実なのでしょうか?

本記事では、土木工学、建設史、そして核シェルターの技術的要件という客観的な視点から、この都市伝説を徹底的に検証します。

目次

- 都市伝説の構造:エリートの聖域という物語

- 工学的真実:深く掘る必要性

- 核シェルターの要件:地下鉄では不可能な理由

- 歴史的証拠:防空壕爆破の謎

- 国際比較:真のシェルター地下鉄

- 現代の政策:最大の反証

- 文化的考察:なぜ信じられ続けるのか

都市伝説の構造:エリートの聖域という物語

伝説の核心

千代田線核シェルター説の中心的な主張は、東京メトロ千代田線、特に永田町・霞が関周辺の区間が、核攻撃などの有事の際に皇族、国会議員、高級官僚を保護するための避難施設として秘密裏に設計されたというものです。

この説の「証拠」として挙げられるのは

- 異常な深さ:国会議事堂前駅の地下37.9メートルという深度

- 特殊な構造:湾曲した壁を持つトンネル状の駅構造

- 立地:国会議事堂、首相官邸、霞が関の直下という戦略的位置

- 秘密の設備:存在するとされる隠された階層や連絡通路

伝説の起源と背景

この都市伝説が広まった背景には、複数の歴史的要因があります。

戦時中の防空壕の存在 実際に戦時中、霞が関周辺には旧海軍省の大規模な地下防空壕が建設されていました。この歴史的事実が、現代の地下施設にも同様の機能があるという推測を生む土壌となりました。

冷戦時代の核の恐怖 千代田線の建設が行われた1960年代後半から70年代前半は、冷戦の緊張が高まり、核戦争への恐怖が社会全体を覆っていた時代でした。この時代背景が、秘密の核シェルターという物語に現実味を与えました。

政府への不信感 安保闘争など政治的混乱の中で、「政府は国民に秘密を隠している」という不信感が社会に蔓延していました。この心理的土壌が都市伝説の成長を促しました。

工学的真実:深く掘る必要性

建設時の制約条件

千代田線が地下深くに建設された理由を理解するには、1960年代の東京の地下状況を知る必要があります。

既存インフラの過密状態 千代田線の建設計画時、東京中心部の浅い地下は既に

- 丸ノ内線(1954年開業)

- 日比谷線(1961年開業)

- 無数のビル基礎

- 上下水道管

- ガス管、電線管

これらで埋め尽くされていました。新しい路線を建設する唯一の方法は、これらの既存施設を避けて、より深い位置にルートを確保することでした。

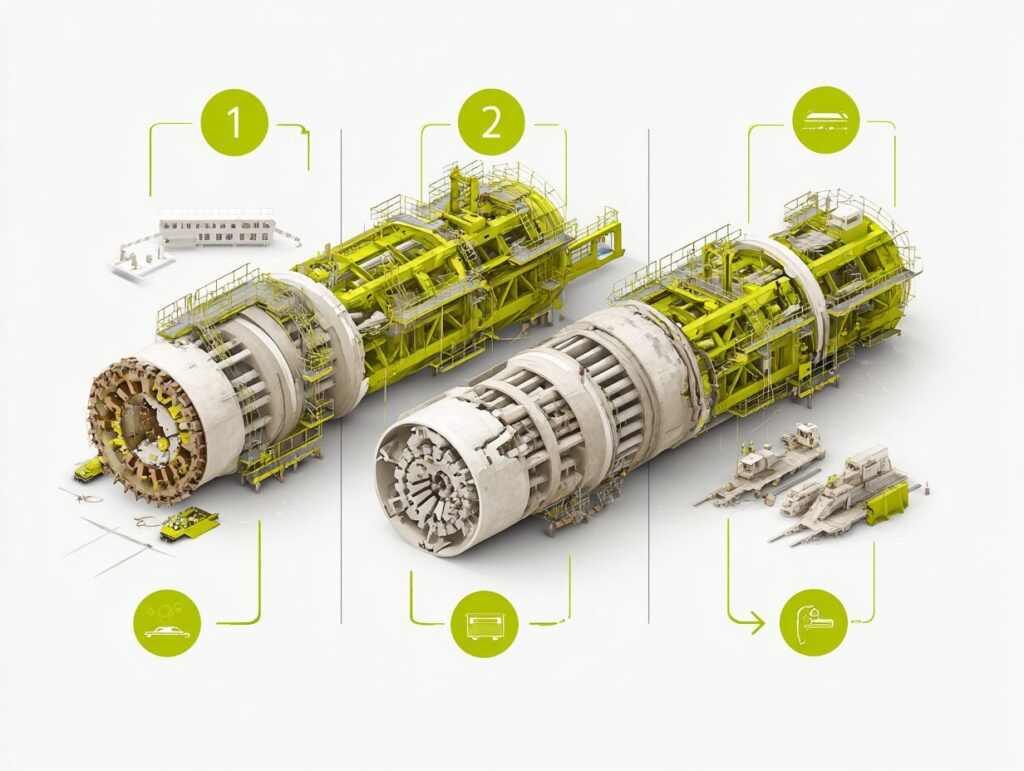

シールド工法の必然性

技術的選択 深い地下での建設には「シールド工法」が採用されました。この工法は

- 地表への影響を最小限に抑制

- 重要施設(国会議事堂など)の真下でも安全に施工可能

- 必然的に深い位置でのトンネル掘削

眼鏡型駅シールド工法 国会議事堂前駅の特殊な構造は、「眼鏡型駅シールド工法」の直接的な結果です:

- 2本の円形トンネルを並行して掘削

- 両トンネル間を慎重に開口

- 一体化した駅空間を創出

この湾曲した構造は要塞を模したものではなく、シールド工法で地下深くに広い駅空間を確保するための合理的な工学的解決策なのです。

深度の必然性

他の例からも、この深度が特別でないことが分かります:

路線代表駅深度建設年代丸ノ内線銀座駅地下15m1950年代日比谷線霞ケ関駅地下20m1960年代前半千代田線国会議事堂前駅地下38m1960年代後半都営大江戸線六本木駅地下42m1990年代

より新しい路線ほど深くなる傾向は、既存インフラ回避の必要性を明確に示しています。

核シェルターの要件:地下鉄では不可能な理由

真の核シェルターの技術仕様

国際的な核シェルター基準によれば、有効な核シェルターには以下の要素が不可欠です:

構造的要件

- 厚さ30cm以上の鉄筋コンクリート壁

- 特定の爆風圧(例:1バール/100kPa)への耐性

- ポリウレアなどの特殊コーティング

密閉性

- 数トンの重量を持つ鋼鉄製防爆扉

- すべての開口部への防爆弁設置

- 完全な気密構造

生命維持システム

- CBRNE対応の空気濾過装置

- 内部陽圧維持システム

- 独立した自家発電設備

- 独立した給水・浄水システム

- 長期備蓄(食料、水、医薬品)

地下鉄システムの設計思想

対照的に、東京の地下鉄システムは全く異なる目的で設計されています

開放性

- 多数の出入口(密閉不可能)

- 無数の換気塔、排水管

- 気密性への配慮皆無

換気システム

- 大量の外気を常時取り込み

- 列車の発熱処理

- 火災時の排煙

- NBC汚染時には「死の運び手」となる可能性

インフラ依存

- 外部電力網への完全依存

- 短時間用バッテリーのみ(避難完了用)

- 市水道・下水道への依存

- 独立性皆無

決定的な設備比較

要素地下鉄駅核シェルター出入口多数、開放限定、防爆扉換気外気大量取り込み閉鎖循環式密閉性多孔質、浸水脆弱完全気密電源外部依存独立自家発電水源市水道依存独立貯水・浄水備蓄短期災害用のみ数週間~数ヶ月分除染設備なしエアロック必須

この比較表が示すように、地下鉄駅と核シェルターは根本的に異なる設計思想に基づいています。

歴史的証拠:防空壕爆破の謎

旧海軍防空壕との遭遇

千代田線建設時に発見された決定的な証拠があります。霞が関駅付近で、建設ルートが戦時中の旧海軍省防空壕と直接干渉したのです。

発見された防空壕の特徴

- 巨大な鉄筋コンクリート構造

- 戦時中の本格的軍事施設

- 堅固な防御構造

意外な選択:破壊

もし千代田線が秘密のシェルターネットワークとして計画されていたなら、この既存の軍事施設を活用するのが合理的でしょう。しかし、実際に起こったのは正反対でした。

実際の対応

- 防空壕の6ヶ月にわたる爆破解体作業

- ダイナマイトを使用した本格的な破壊

- 地下鉄建設を優先した決定

この事実は、千代田線建設の真の目的が公共交通機関の整備であり、軍事・防衛施設の建設ではなかったことを明確に示しています。

建設記録の透明性

さらに重要なのは、この防空壕破壊作業が公式記録として残されていることです。秘密のプロジェクトであれば、このような作業記録は機密扱いされるはずです。

国際比較:真のシェルター地下鉄

モスクワ地下鉄:設計されたシェルター

真にシェルター機能を持つ地下鉄の代表例がモスクワ地下鉄です。

意図的な設計

- スターリンの直接命令による建設

- 当初からの軍民両用設計

- 冷戦時代の司令部機能

具体的特徴

- 地下65メートルの司令部「ブンケル42」

- 地下鉄駅との直接接続

- 大規模収容能力

ウクライナの実例

2022年のウクライナ侵攻では、キーウ(キエフ)の地下鉄が実際にシェルターとして機能しました。

機能した理由

- ソビエト時代の意図的な設計

- アルセナーリナ駅(地下105.5m)などの超深度駅

- 当初からの二重目的設計

フィンランド:ヘルシンキの民間防衛

フィンランドの首都ヘルシンキも、包括的な地下防衛ネットワークを有しています。

システムの特徴

- 数十年にわたる国家政策

- 巨額の専用投資

- 専門的な工学技術

重要な教訓

これらの事例から明らかなのは、地下鉄がシェルターとして機能するには

- 明確な国家意志

- 長期的な専用投資

- 専門的な設計・建設

が不可欠だということです。これらは秘密裏に「付加」できる機能ではありません。

現代の政策:最大の反証

日本の「シェルター・ギャップ」

戦後日本において、公的な核シェルターがほぼ皆無であったことには歴史的理由があります

背景要因

- 戦後平和主義

- 米国の「核の傘」依存

- 経済復興への資源集中

- 民間防衛への低い優先順位

新たな政策転換

近年の地域的脅威の高まりを受け、政府の方針に変化が生じています。

指定避難施設の推進

- 既存地下施設の「緊急一時避難施設」指定

- 地下鉄駅の活用検討

- シェルター機能の後付け改修

麻布十番駅の実験

東京都が検討している麻布十番駅のシェルター化計画は、千代田線核シェルター説に対する最も決定的な反証となっています。

計画の内容

- 既存駅へのシェルター機能追加

- 防爆扉の新設

- 開口部の密閉改修

- 換気システムの全面改修

重要な意味 この計画の存在自体が、「現在そのような施設は存在しない」ことを政府が公式に認めていることを意味します。

もし既に完璧に機能するシェルターネットワークが存在していたなら、この困難で費用のかかる新しい計画は全く必要ないはずです。

技術的課題の公開討議

現在、以下の技術的課題が公開で議論されています

- 防爆扉設置の工学的困難さ

- 既存換気システムの全面改修必要性

- 独立電源確保の問題

- 長期備蓄スペースの不足

これらの課題が公然と議論されていること自体が、既存施設にこれらの機能がないことの証明です。

文化的考察:なぜ信じられ続けるのか

都市伝説の心理学

千代田線核シェルター説の永続性は、以下の心理的要因に基づいています

認知的要因

- 確証バイアス:信じたい情報のみを受け入れる傾向

- 陰謀論的思考:複雑な現実を単純な悪意に還元する傾向

- 権威への不信:政府の秘密主義への反発

感情的要因

- 実存的不安:制御不能な脅威への恐怖

- 疎外感:エリートと一般市民の格差への不満

- 神秘性への魅力:目に見えない世界への憧憬

現代社会の反映

この伝説は単なる迷信ではなく、現代社会の深層心理を映し出す「社会の鏡」として機能しています

政府の透明性問題

- 情報公開の不十分さ

- 意思決定プロセスの不透明性

- 国民との信頼関係の脆弱性

格差社会への不安

- エリートと一般市民の処遇格差

- 危機時における「見捨てられる恐怖」

- 社会的公正への疑問

技術理解の困難さ

- 複雑なインフラの理解不足

- 専門知識へのアクセス限界

- 技術的説明の伝達困難

建設的な対話の必要性

この都市伝説への適切な対応は、単純な否定ではなく

教育の充実

- 土木工学の基礎知識普及

- インフラ見学機会の提供

- 技術的な透明性の向上

政策の透明化

- 防災政策の明確な説明

- シェルター整備計画の公開

- 市民参加の促進

信頼関係の構築

- 政府・専門家と市民の対話促進

- 情報公開の徹底

- 説明責任の強化

まとめ:地下の箱舟が教えてくれること

検証結果の要約

本記事の詳細な検証により、以下の点が明らかになりました

- 千代田線の深さは既存インフラ回避の工学的必然

- 特殊な駅構造はシールド工法の技術的産物

- 核シェルター要件は地下鉄設計と根本的に相容れない

- 歴史的証拠(防空壕爆破)は民間優先を示す

- 現行政策が既存シェルター不在を証明

結論:千代田線核シェルター説は神話である

より深い意味

しかし、この検証作業が明らかにしたのは、単純な真偽の判定を超えた重要な洞察です

都市の複雑性 現代の巨大都市は、一般市民の理解を超えた複雑なシステムです。その複雑さが神秘性を生み、神話の温床となります。

権力への複雑な感情 この伝説は、政府への単純な不信を超えた、現代人の権力に対する複雑で矛盾した感情を反映しています。

安全への渇望 核の脅威という制御不能な恐怖に直面した時、人々は「どこかに安全な場所があるはず」という希望を抱きたがります。

未来への示唆

この都市伝説の分析は、以下の重要な課題を提起します

科学リテラシーの重要性 複雑な技術社会において、基本的な科学・工学知識は民主的な意思決定に不可欠です。

透明性とコミュニケーション 政府と専門家は、複雑な政策や技術を市民に分かりやすく説明する責任があります。

社会的信頼の構築 健全な民主社会には、合理的な議論に基づく政府と市民の信頼関係が必要です。

地下37メートルから聞こえてくる「囁き」は、結局のところ、私たち自身の心の声なのかもしれません。その声に耳を傾け、理解することで、より良い社会を築いていくことができるでしょう。