学校の怪談 封印された第3話「口裂け女」事件の真実|永久封印の理由

2000年に放送されたアニメ『学校の怪談』をご存知でしょうか。天の川小学校を舞台に、主人公さつきが亡き母の「オバケ日記」を手に学校の妖怪や霊を封印していく人気ホラーアニメでした。

しかし、このシリーズには視聴者が決して見ることのできない、もう一つの「封印された物語」が存在します。それが第3話「あたし、きれい? 口裂け女」です。

制作が完了し、声優によるアフレコも終了していたにも関わらず、このエピソードは放送直前に突如として永久封印されました。単なる放送延期ではありません。公式記録からも完全に抹消され、アニメ史上でも稀に見る「存在しないエピソード」となったのです。

『学校の怪談』とは:作品の基本情報

『学校の怪談』は2000年10月から2001年3月まで、フジテレビ系列で放送されたテレビアニメです。制作はスタジオぴえろ(現:ぴえろ)が担当し、原作は日本民話の会・学校の怪談編集委員会による書籍シリーズでした。

作品の基本設定:

- 主人公:宮ノ下さつき(小学5年生)

- 舞台:天の川小学校

- テーマ:学校に巣食う妖怪や霊の封印

- 放送局:フジテレビ系列

- 制作会社:スタジオぴえろ

物語は、亡き母の故郷に引っ越してきたさつきが、母が遺した「オバケ日記」を使って弟の敬一郎や友人たちと共に学校の超常現象に立ち向かうというものでした。

封印された第3話「口裂け女」の内容

物語のあらすじ

現存する資料によると、問題の第3話は以下のような内容でした

- 発端:主人公さつきの上級生である桃子のクラスメート2人が、原因不明の体調不良で学校を休む

- 調査:さつきたちが調査に乗り出し、原因が学校に棲みついた妖怪「口裂け女」の仕業であることを発見

- 対峙:口裂け女が子供たちの前に現れ、象徴的な問い「私、きれい?」を投げかけ、マスクを外して裂けた口を見せる

口裂け女という都市伝説

口裂け女は、日本の都市伝説の中でも特に有名な存在です。この伝説では、嫉妬深い侍によって口を耳まで切り裂かれた美しい女性が、復讐心の塊である怨霊となって現世を彷徨うとされています。

伝統的な口裂け女の特徴

- 長い黒髪

- 白いマスクで顔を隠している

- 「私、きれい?」という問いかけ

- マスクを外すと耳まで裂けた口が現れる

この都市伝説自体は多くの作品で扱われてきた一般的な題材でした。しかし、『学校の怪談』の制作陣が行った一つの「独自解釈」が、このエピソードの運命を決定づけることになります。

問題の核心:なぜ封印されたのか

制作陣の判断ミス

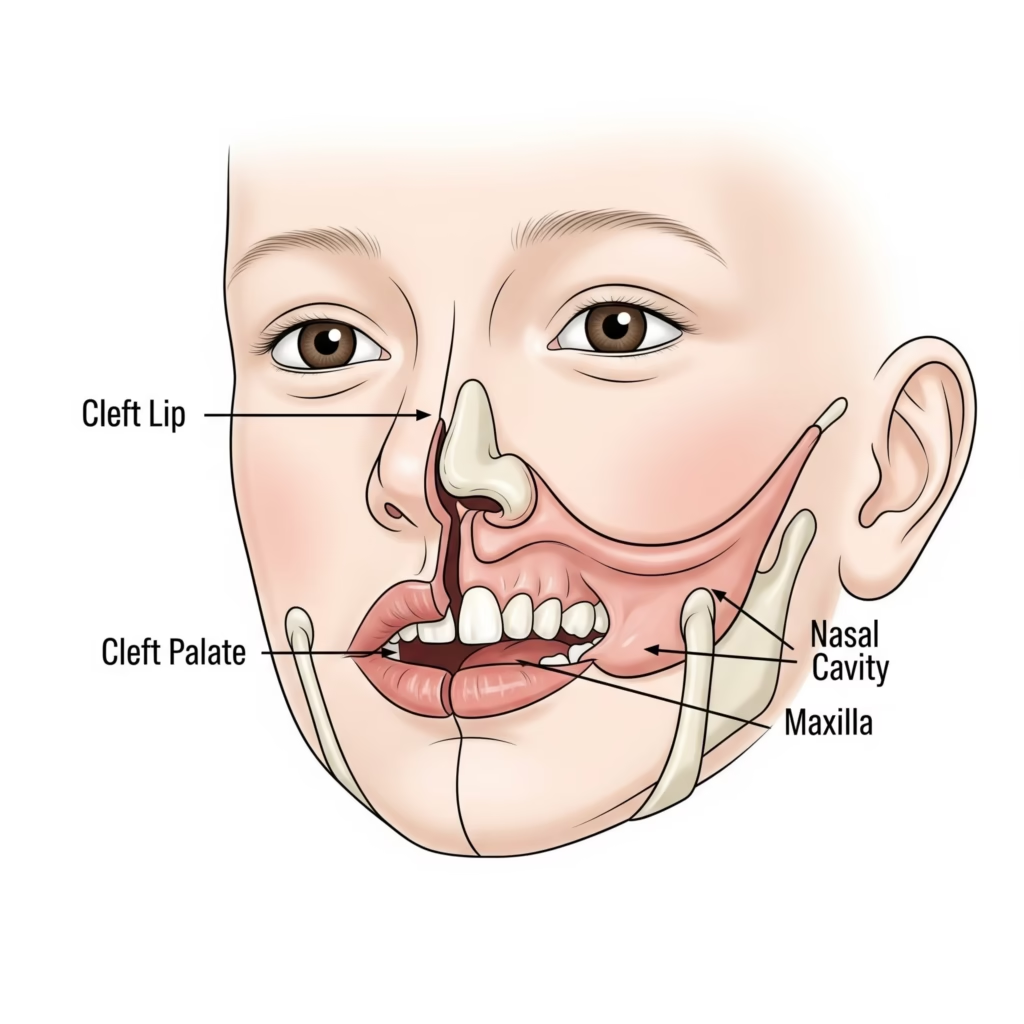

問題となったのは、口裂け女の顔の傷を、現実世界に存在する先天性の疾患である「口唇口蓋裂」と視覚的に結びつけて描いてしまったことでした。

伝統的な口裂け女の伝説では、その傷は侍の刀による暴力的な行為の結果であり、先天的な特徴とは無関係です。しかし、本作では制作陣による「独自解釈」により、この恐怖の象徴を実在する疾患と関連付けてしまったのです。

支援団体からの抗議

この設定に対し、口唇口蓋裂症を持つ人々の支援団体から正式な抗議が寄せられました。抗議の内容は以下の通りです

- 口裂け女という恐怖キャラクターを口唇口蓋裂と結びつけることで、この症状を持つ子供たちへの偏見やいじめを助長する

- 現実に存在する疾患を恐怖の対象として描くことは差別的である

- 子供向けアニメとしての社会的責任を果たしていない

この抗議は法的な強制力を持つものではありませんでしたが、放送局であるフジテレビと制作委員会に対し、表現が持つ現実的な影響力と社会的責任について重い問いを突きつけました。

放送中止の詳細な経緯

時系列で見る「抹消」の過程

エピソードが歴史から消えていく過程を時系列で追うと、その迅速さに驚かされます

2000年10月10日

- アニメ雑誌『アニメージュ』11月号が発売

- 今後の放送予定として第3話のサブタイトル「口裂け女」が告知される

2000年10月20日

- 第3話のアフレコ(声の収録)が完了

- 関係者によると、口裂け女役の演技は「かなり怖かった」と評されていた

2000年10月29日

- 第2話「トイレから手首が… 赤紙青紙」が放送

- 番組最後に第3話「口裂け女」の予告編(15秒)が流れる

- 多くの視聴者が次週の放送を楽しみに待つ

2000年10月30日

- 支援団体からの抗議を受け、フジテレビが午前11時30分に公式ウェブサイトで第3話の放送中止を突如告知

- この時点で制作は完了しており、放送を待つばかりの状態だった

2000年11月2日

- 読売新聞夕刊がこの一件を報道

- 問題が広く一般に知られることになる

2000年11月5日

- 本来の第3話放送予定日

- 内容は第1話と第2話の総集編「特別編!! 霊眠の恐怖」に急遽差し替えられて放送

わずか6日間で、完成したアニメエピソードが完全に歴史から抹消されたのです。

「無効化」という徹底した対応

制作委員会の対応は、単なる放送中止に留まりませんでした。彼らは「無効化」という戦略を採用したのです

- 話数の繰り上げ:スタジオぴえろの公式ウェブサイトでは、本来の第4話「開演!! 呪いの学芸会 くたべ!!」が新たな第3話として表記された

- 公式記録からの削除:以降の話数もすべて一つずつ繰り上げられ、「第3話口裂け女」は最初から存在しなかったことにされた

- メディア展開での除外:後に発売されたVHSやDVDでも完全に収録が見送られた

この徹底した「存在の抹消」は、制作委員会がこの問題をいかに深刻に受け止めていたかを物語っています。

日本のメディア自主規制という背景

他の放送事案との比較

『学校の怪談』の事例を理解するために、他の著名なアニメ放送中止事例と比較してみましょう

作品名年代問題内容引き金対応ポケットモンスター1997年光の点滅による健康被害ポケモンショック(実際の健康被害)該当話永久放送禁止School Days2007年斧による殺害描写京都府での現実事件大半の局で放送中止学校の怪談2000年疾患への偏見助長支援団体の抗議永久封印・記録抹消

他の事例は、測定可能な物理的被害や突発的な現実事件への反応でした。しかし、『学校の怪談』の事例は、潜在的な社会的危害への予防的配慮から生じたものであり、その点で異質な存在なのです。

自主規制のメカニズム

この事件は、日本のメディア業界特有の「自主規制」という文化を象徴しています。これは政府による検閲ではなく、放送局、制作者、スポンサーが以下を避けるために自主的に行う内容管理です:

- 世論の反発

- 広告主の撤退

- 放送倫理・番組向上機構(BPO)からの介入

- 継続的な風評被害

フジテレビと制作委員会は、より大きな論争に発展することを避けるため、表現の自由よりも社会的調和を優先する判断を下したのです。

現在の状況:伝説化するロストメディア

唯一残された痕跡:15秒の予告編

現在、この失われたエピソードに関して公式に現存する映像資料は、第2話の放送後に流されたわずか15秒の次回予告編のみです。

この予告編には以下が収められています

- 口裂け女の不気味なシルエット

- 恐怖に凍りつくさつきたちの表情

- 「あたし、きれい?」という冷たい声

これらの短いカットが、失われた作品を垣間見ることができる唯一の窓となっているのです。

ストライサンド効果:封印が生んだ伝説

皮肉なことに、このエピソードを歴史から抹消しようとした行為は、逆にそれをシリーズ全体で最も有名で議論されるエピソードへと押し上げました。

これは「ストライサンド効果」と呼ばれる現象です。情報を隠蔽しようとする試みが、かえってその情報への関心を高めてしまうのです。

現在、「口裂け女」エピソードは以下のような状況にあります

- ロストメディアの聖杯:世界中のアニメファンが探し続ける幻のコンテンツ

- 都市伝説化:実在するエピソードが都市伝説のような扱いを受けている

- ファンコミュニティの活動:残された情報の分析、再現試行、継続的な議論

マスターテープの行方

制作が完了したマスターテープが現存するかについては、公式な発表はありません。しかし、以下の理由からスタジオぴえろやフジテレビのアーカイブ内に保管されている可能性は高いと推測されます

- 制作費の投資回収上、完全破棄は考えにくい

- アニメ業界では過去作品の保管が一般的

- 法的・技術的な記録保持の必要性

ただし、放送中止の経緯を考えれば、今後公式に公開される可能性は限りなくゼロに近いでしょう。

制作スタッフの謎:錯綜する記録

エピソードが公式記録から抹消された結果、制作スタッフに関する情報も混乱しています。現在、主に二つの説が流布されています

A説:

- 脚本:大和屋暁

- 絵コンテ・演出:西沢晋

B説:

- 脚本:十川誠志

- 絵コンテ・演出:畠山茂樹

- 作画監督:中森良治

専門的なアニメーションデータベースではB説を支持する記録が多く、こちらがより信憑性が高いと考えられます。しかし、この情報の錯綜自体が、エピソードがいかに徹底的に「封印」されたかを物語る歴史的証拠でもあります。

社会的影響と教訓

表現の自由vs社会的責任

この事件は、現代メディアが直面する根本的な問題を浮き彫りにしています

表現の自由の観点:

- 創作活動における自由な発想の重要性

- 過度な自主規制による萎縮効果の懸念

- 芸術作品と現実の区別の必要性

社会的責任の観点:

- メディアが持つ社会への影響力の認識

- 特に子供向けコンテンツにおける配慮の必要性

- マイノリティへの偏見助長防止の重要性

現在への示唆

2024年現在でも、この事件が提起した問題は解決されていません。SNSの普及により情報拡散速度が格段に向上した現代では、むしろより慎重な検討が求められる状況にあります。

制作者は以下の点を考慮する必要があります:

- 多様性への配慮

- ステレオタイプの回避

- 社会的弱者への影響

- 国際的な視点

ファンコミュニティの反応と活動

継続する議論

20年以上が経過した現在でも、このエピソードに関する議論は続いています。主な論点は以下の通りです

- 封印の妥当性:措置が適切だったかどうか

- 制作陣の意図:差別的意図があったかどうか

- 現在の価値観:当時と現在の社会情勢の違い

- 公開の可能性:将来的な公開はあり得るか

デジタルアーカイブ活動

ファンコミュニティでは、以下のような活動が行われています

- 情報収集:当時の資料や証言の収集

- 分析活動:残された予告編の詳細分析

- 再現試行:想像に基づく内容の再現

- 議論の場:フォーラムやSNSでの継続的な討論

これらの活動により、公式には存在しないエピソードの記憶が保持され続けているのです。

類似事例と比較研究

国際的な視点

海外でも類似の事例は存在します

アメリカ:

- 「Tom and Jerry」の一部エピソードの放送自粛

- 「Looney Tunes」の人種差別的表現を含む作品の制限

イギリス:

- BBCによる番組内容の事前審査

- 社会的配慮による放送延期事例

日本の特異性:

- 完全な「存在抹消」という徹底した対応

- 自主規制による予防的措置

- ファンコミュニティによる記憶の保持

結論:封印が生んだより強い物語

『学校の怪談』第3話「口裂け女」事件は、単なる放送中止事例を超えた深い意味を持っています。

多層的な教訓

この事件から学べることは多岐にわたります

- 制作責任:コンテンツ制作者の社会的責任の重要性

- 配慮の必要性:マイノリティへの影響を事前に検討する必要性

- コミュニケーション:関係者間での十分な議論の重要性

- バランス感覚:表現の自由と社会的配慮のバランス

現代への影響

この事件は、現在のメディア制作にも影響を与え続けています

- 事前チェック体制の強化

- 多様性コンサルタントの起用

- 社会的影響の事前評価

- ステークホルダーとの事前対話

最終的な皮肉

最も皮肉的なのは、このエピソードが物理的には失われたにも関わらず、その不在によってより強力な物語を獲得したことです。

封印された「口裂け女」は、今や作中のどの妖怪よりも

- 恐ろしく(見ることができない恐怖)

- 魅力的で(禁断の魅力)

- 永続的な(記憶に残り続ける)

存在となったのです。

制作者が意図したものとは全く異なる形で、真の「学校の怪談」として生き続けているのかもしれません。この事件は、表現の力と責任、そして記憶の持つ力について、私たちに重要な示唆を与え続けています。